【データで解説】共働き世帯の割合はどれくらい?家事・育児と両立できる?

家事と仕事の両立|知る、つながる、働くわたし

共働きの家庭がすっかり多くなった令和の世の中ですが、実際のところ割合はどれくらいなのか、気になる方も多いのではないでしょうか。

今回は様々な統計から、共働き世帯の割合や収入はどのようになっているのかに加え、家事や育児と仕事の両立の実態についても読み解いていきます。

目次

共働きと専業主婦、世帯数と比率はどれくらい?

まずは、共働き世帯と専業主婦世帯は実際どれだけの数があり、どのような比率になっているのかを見ていきましょう。

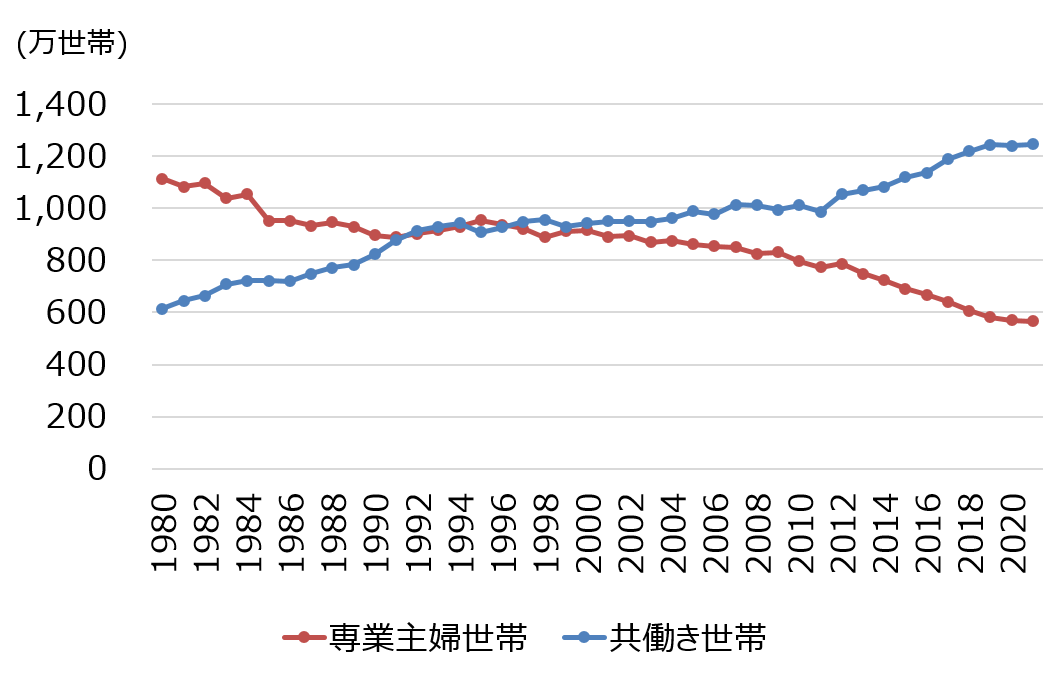

専業主婦世帯と共働き世帯の世帯数推移

下のグラフでは、共働き世帯と専業主婦世帯、それぞれの数がどのように移り変わっていったかを表しています。

出典:総務省「労働力調査特別調査」(2001年以前)、「労働力調査(詳細集計)」(2002年以降)

ご覧の通り、以前は専業主婦世帯が多かったところ、共働き世帯が右肩上がりに増加していき、2000年ごろまでに逆転しています。その勢いは現在も続いているようです。

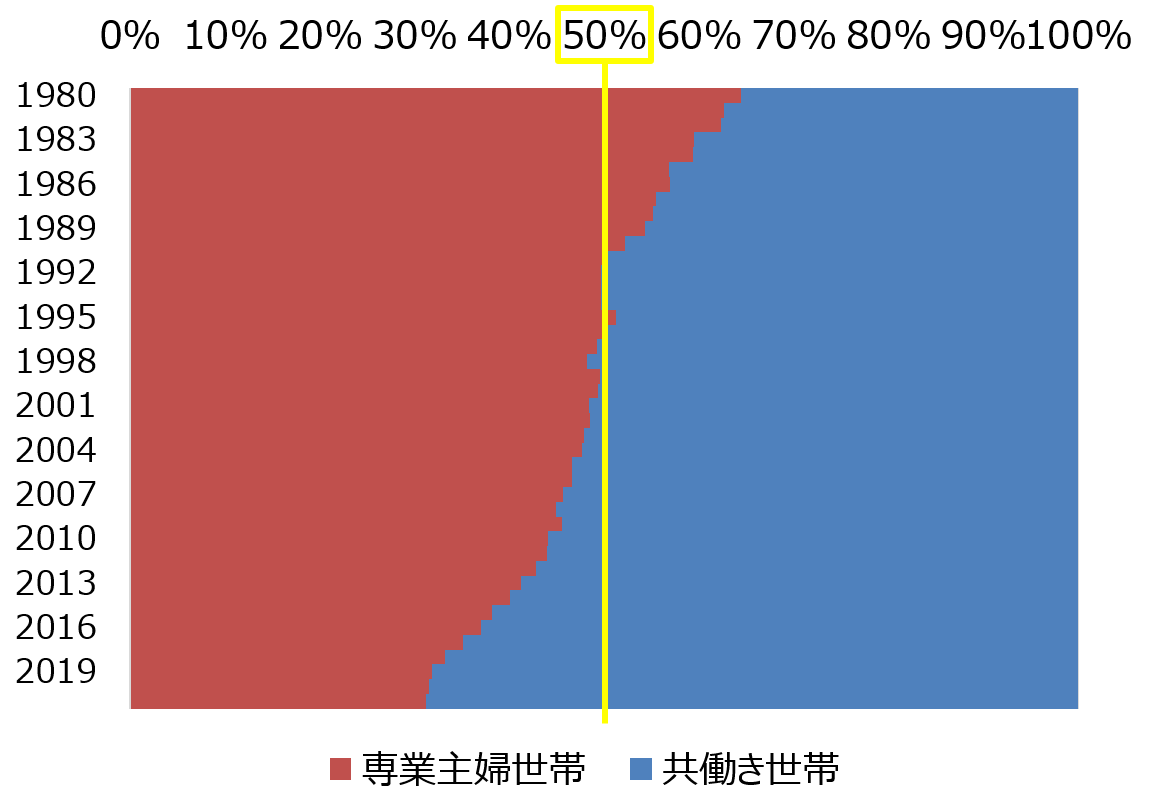

専業主婦世帯と共働き世帯の割合

次に、両者の割合の変化を見ていきましょう。

下のグラフは、前掲のグラフを割合としてあらわしたものです。

2000年ごろに50%を超えたのち、最新の調査結果である2021年時点では、共働き世帯は68.8%を占めるに至っています。

出典:労働力調査特別調査(2001年以前)、労働力調査(詳細集計)(2002年以降)

共働き世帯の収入は?

上で見てきた通り、現在では共働き世帯が多く割合を占めるようになってきています。

とはいえ、共働きと言っても雇用形態や収入は様々。実際のところ、共働き世帯の収入や夫と妻の内訳はどのようになっているのでしょうか。

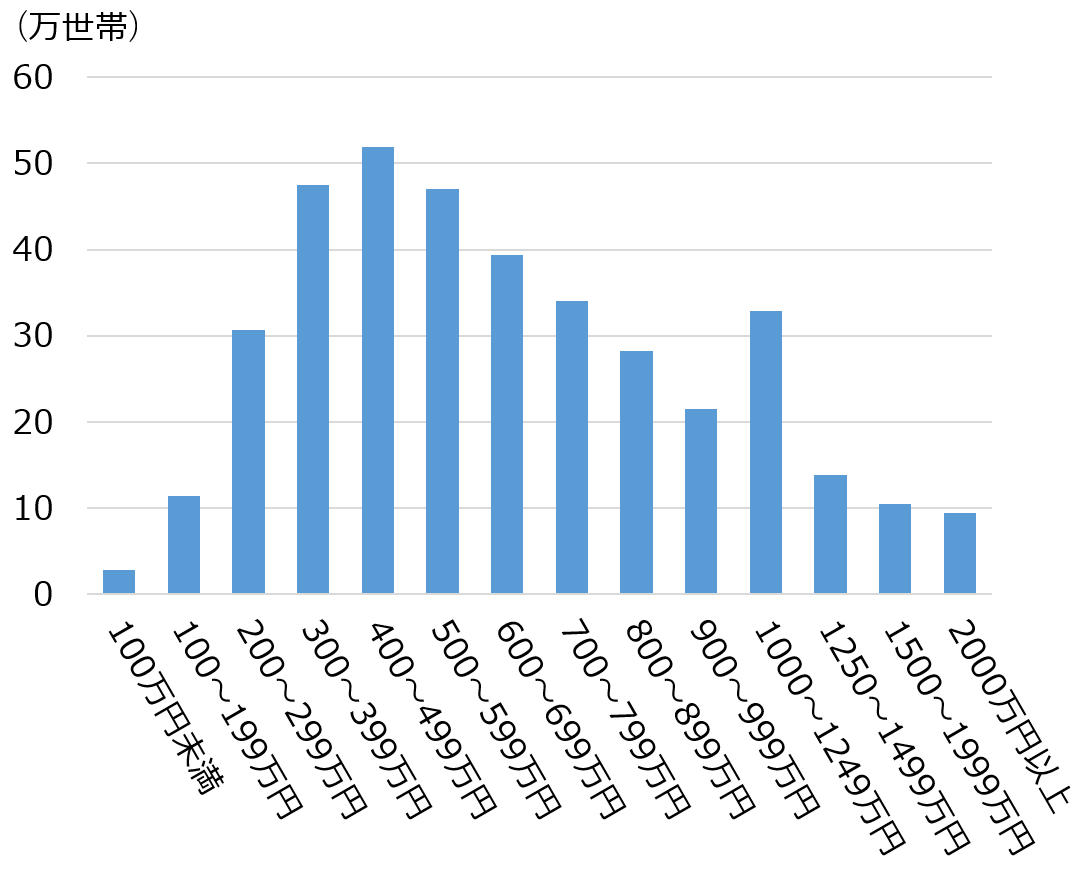

共働き世帯の世帯年収の分布

まずは夫婦ともに職業に就いている世帯の世帯年収の分布をご紹介します。

出典:平成29年 就業構造基本調査より

上の統計では、300~1250万円程度がボリュームゾーンになっており、幅広く分布しているようです。

男女別の収入の平均

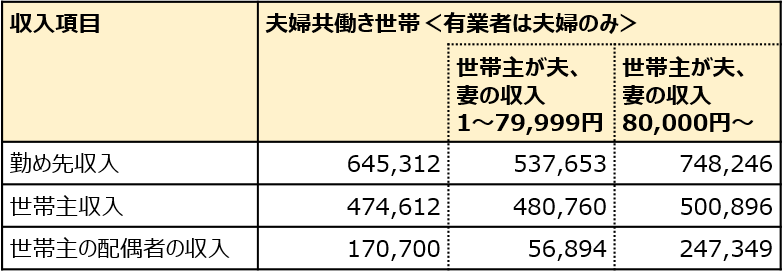

共働きの場合に夫と妻はそれぞれどれくらいの収入を得ているのか、月次の金額でより詳細に見ていきましょう。

出典:2021年 家計調査 家計収支編 より

なお、扶養に入る・入らないで大きく収入帯が異なる都合上、統計表では世帯主でない配偶者は月収8万円未満と8万円以上で分けて集計されています。

※扶養についてのより詳しい解説はこちら

出産後、家事・育児と仕事は両立できる?

以上で見てきた通り、共働き世帯の割合は高く、二人で家計を支えている家庭が増えつつある状況です。

とはいえ、出産という大きなライフイベントの後は、家事も育児も山積みのなかで二人とも働くことに不安を感じる方も多いでしょう。

ここからは、出産後の職場復帰の状況や、実際に出産後に共働きをしている夫婦がどのように時間を過ごしているのかを見ていきます。

出産後、仕事に復帰するタイミングは人によってまちまち

まず、出産直後の復帰状況についてみていきます。

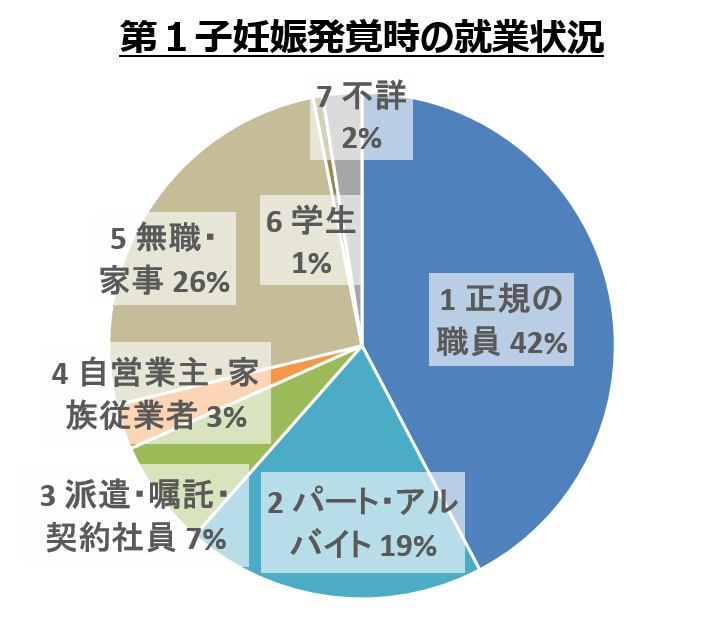

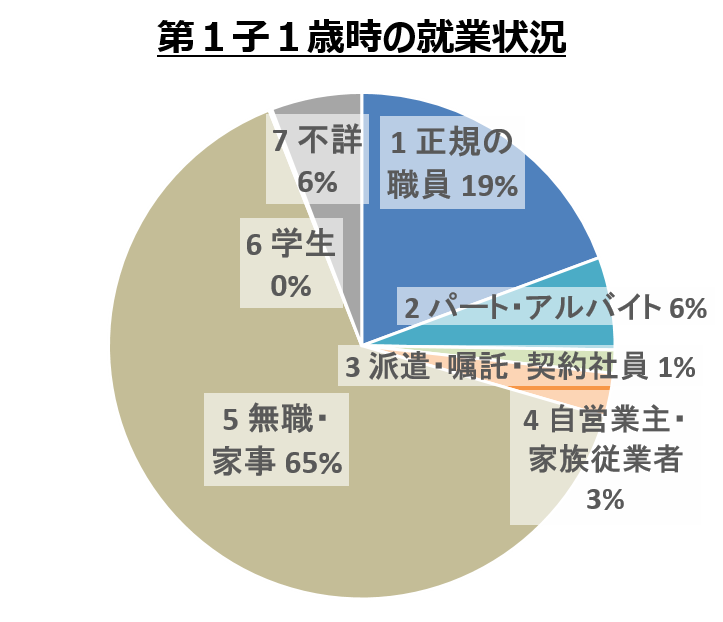

下のグラフは、第1子の妊娠が発覚したときと、生まれたあと1歳になったとき、それぞれのタイミングに働いていたかを調査した結果です。

出典:2015年 出生動向基本調査 より

妊娠発覚時に自営業以外で就業していた割合は68%であるのに対し、第1子が1歳になった時点で就業しているのはわずか26%にとどまっています。

なお、正規の職員(正社員)の割合は妊娠発覚時が42%、第1子1歳児に19%となっています。出産前と同じ雇用形態で復帰したと仮定すると約半数が仕事へ復帰していることになり、ほかの雇用形態よりも高くなっています。

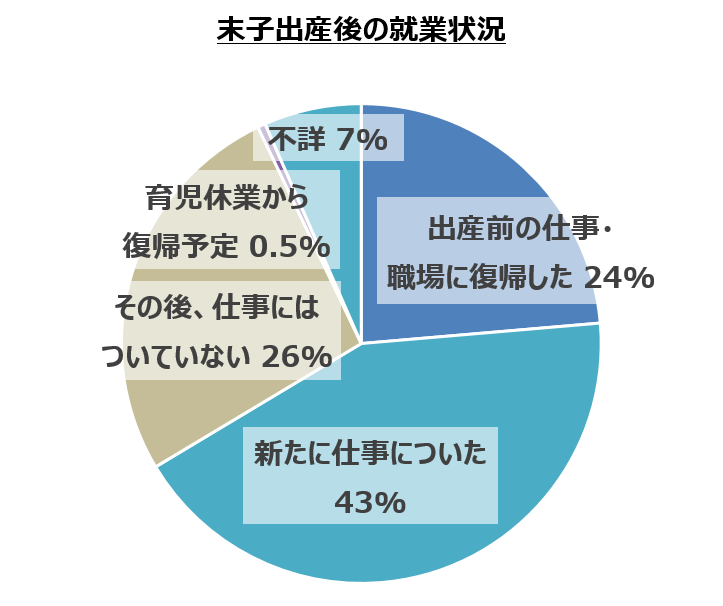

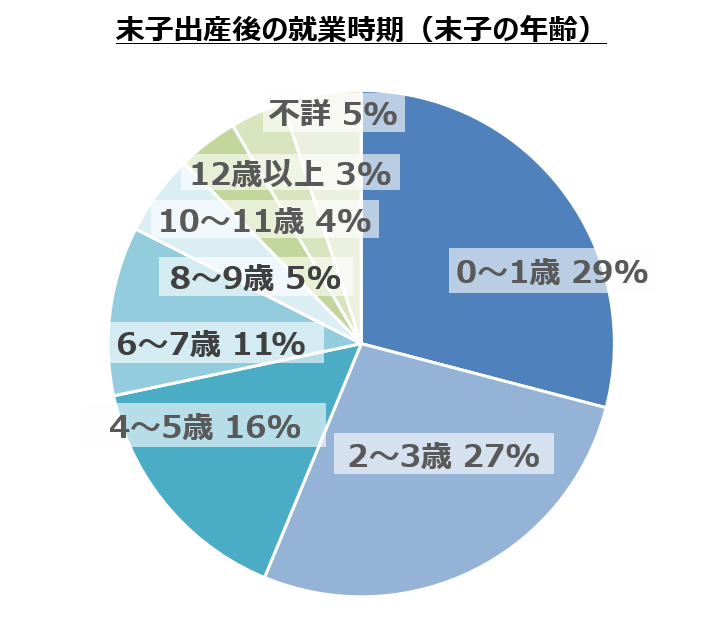

下のグラフは、末子を出産したあとに就業したか、また末子が何歳のときに復帰をしたかについての調査結果です。

出典:2015年 出生動向基本調査 より

「末子出産後の就業状況」のグラフによると、末子出産後では7割弱にも及ぶ方が就業しています。

就業時期としては、半数以上は末子が3歳になるまで、8割が小学校1年生までであり、保育園・幼稚園、小学校というお子さんの節目を境に働く方が多いようです。

家事・育児と仕事の時間配分

では、出産後に働き始めた場合、仕事と家事、それぞれどのように時間を割いて両立していくのでしょうか。

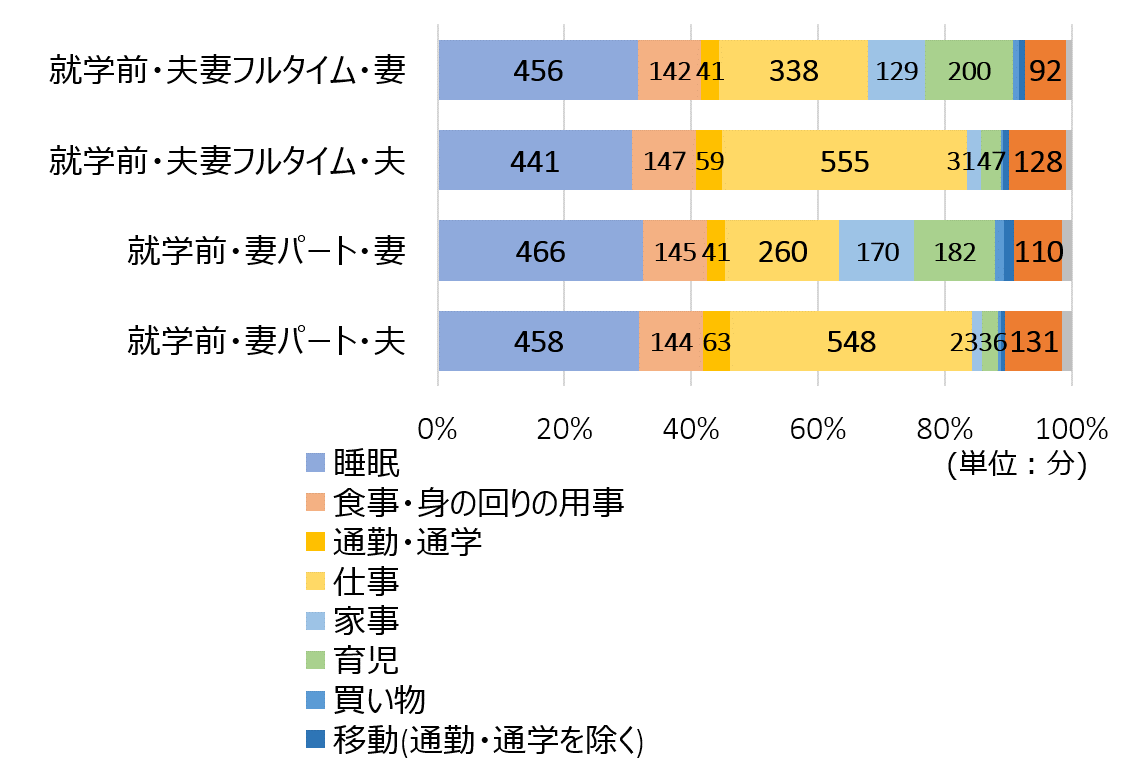

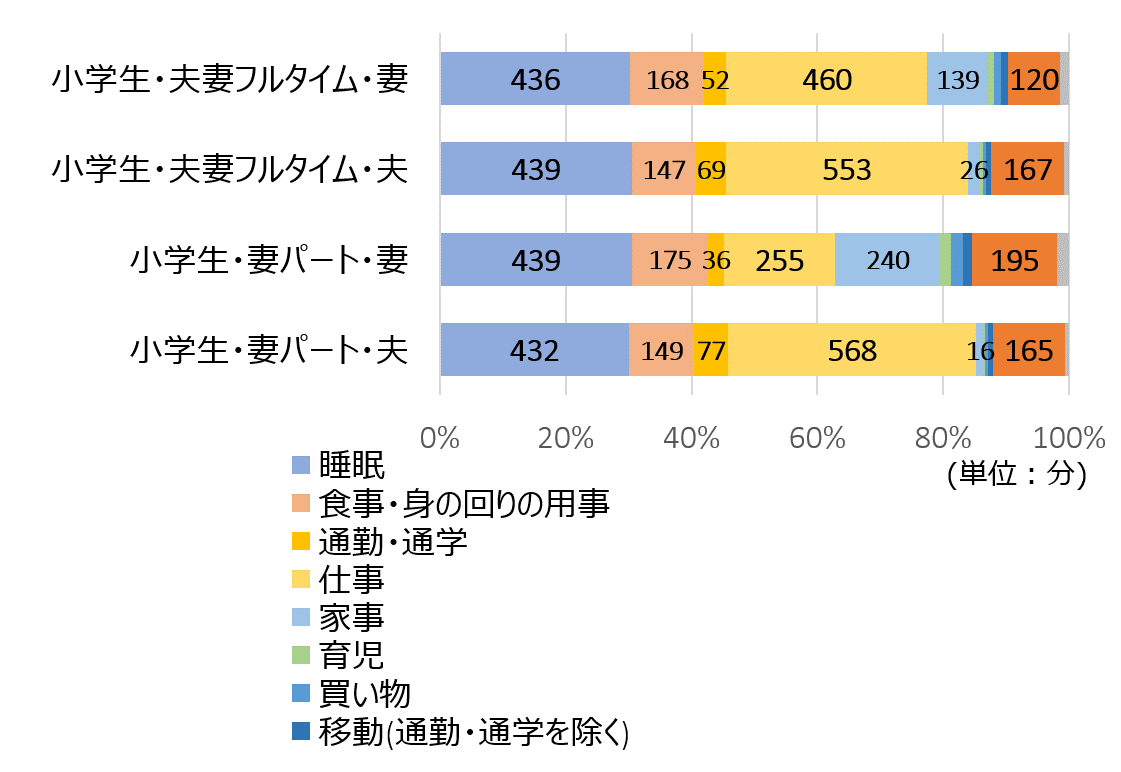

以下では、育児中・共働きの夫婦が、平日それぞれの行動にどれだけ時間をかけているのか、その平均をとった統計を見ていきます。今回は、サンプルサイズの観点から下記それぞれの場合について、末子が未就学~小学生の場合を取り上げます。

①夫・妻ともにフルタイム(週35時間以上勤務)の場合

②夫フルタイム・妻パート(週35時間未満勤務)の場合

(※当該行動を全く行っていない場合も0として平均に算入されます)

末子が未就学の場合

一番下の子が未就学の場合、妻も時短勤務制度等を利用して就業時間を短くして育児に時間を割いている様子がうかがえます。また、夫もわずかながら家事・育児に協力してもらう時間を持ち、夫婦で自分に使う時間はほぼ同程度となっています。

末子が小学生の場合

一番下の子が小学生になると、フルタイムの妻は勤務時間が長くなっているようです。育児の時間はぐんと減り、家事に時間を充てるようになっています。

未就学の場合と家事の時間は大きくは変わらないため、家事の効率化をすることで仕事や育児の時間を確保している様子がうかがえます。

まとめ

今回は共働き世帯が世間にどれくらいの割合いるのかから始まり、共働き世帯の年収や時間の使い方といった実態を見てきました。

育児と両立しながら働くことは大きな決断になりますが、もし働く場合には同じように共働きしている仲間に出会えることもあるかもしれません。

ぜひ、働く自分と実際の生活をイメージしながら検討してみてはいかがでしょうか。

みずほビジネスパートナーでは、パート・正社員の求人を多数ご紹介しています。

ぜひお仕事探しにお役立てください。