【20代夫婦】生活費の負担割合を円満に決める5つのポイント

家事と仕事の両立|知る、つながる、働くわたし

結婚や同棲により一緒に暮らすことになったけれど、生活費についてはどのように出し合っていけばいいのだろう…。

新しい生活に胸が躍る一方、お金のことについて考えることも必要です。

今回は、若い世帯の家庭ではどのような費用分担をしているのかについて、考え方のポイントや不満が生じやすい例を見ながらご紹介します。

目次

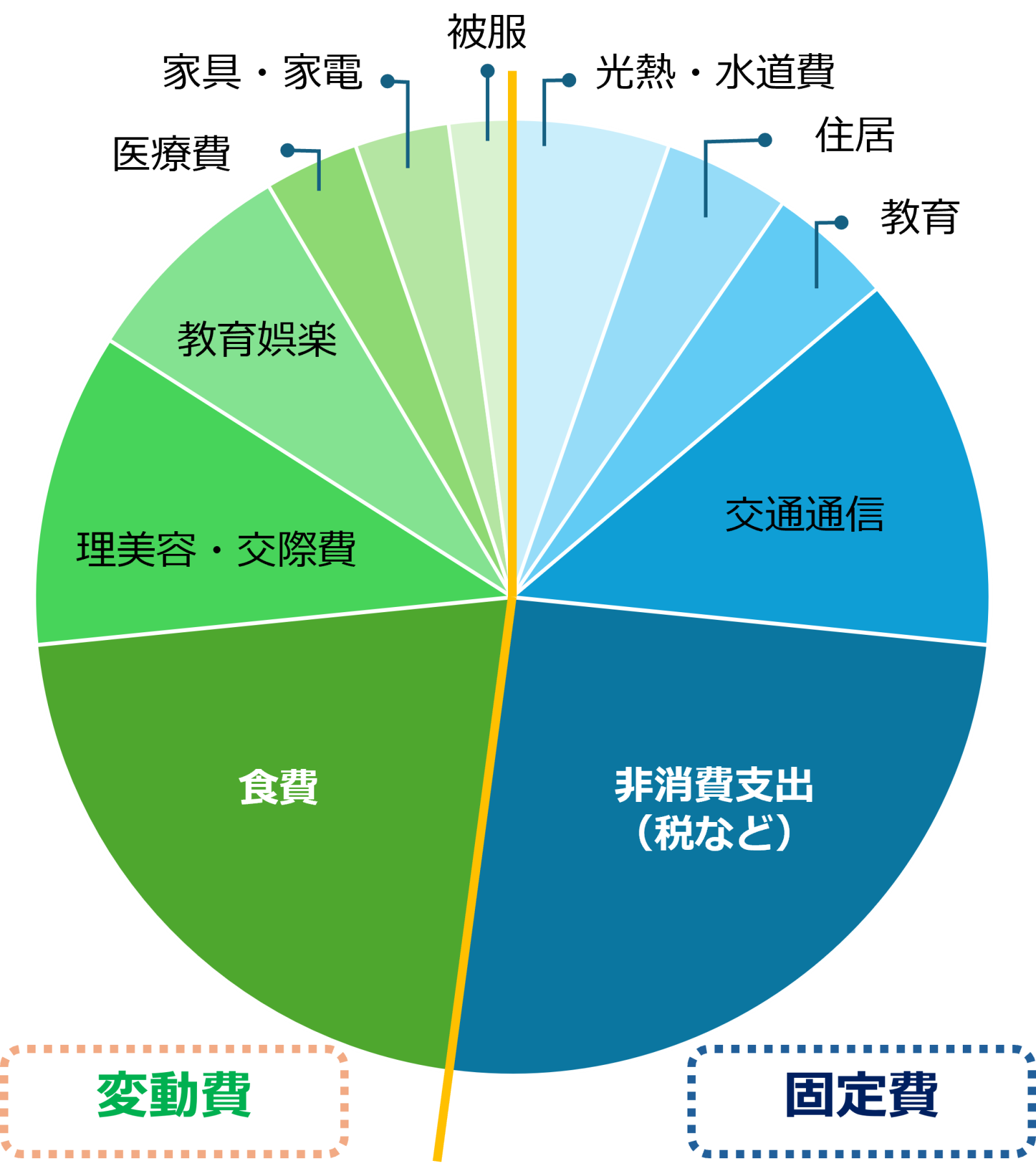

生活費の各項目の割合は?

生活費を考えるうえで、どのような項目が世帯の所得を占めているか、平均的な例を見てみましょう。

一般的な勤労者世帯の生活費の割合

参考:総務省:家計調査報告(二人以上の世帯)-2025年(令和7年)5月分-

このデータの平均年齢は50代であるため、子育てを考えている場合はゆくゆく教育費等の子どものための費用が必要となることも視野に入れておきましょう。

また、この「住居」には住宅ローンは」含まれません。

共働き夫婦の生活費の負担割合は?

夫が仕事で収入を得て、妻が専業主婦で家で家事をする時代は、ほぼ10割が夫の所得で生活していました。 共働きが増えた今の世代は、どのように生活費を負担しているのでしょうか。

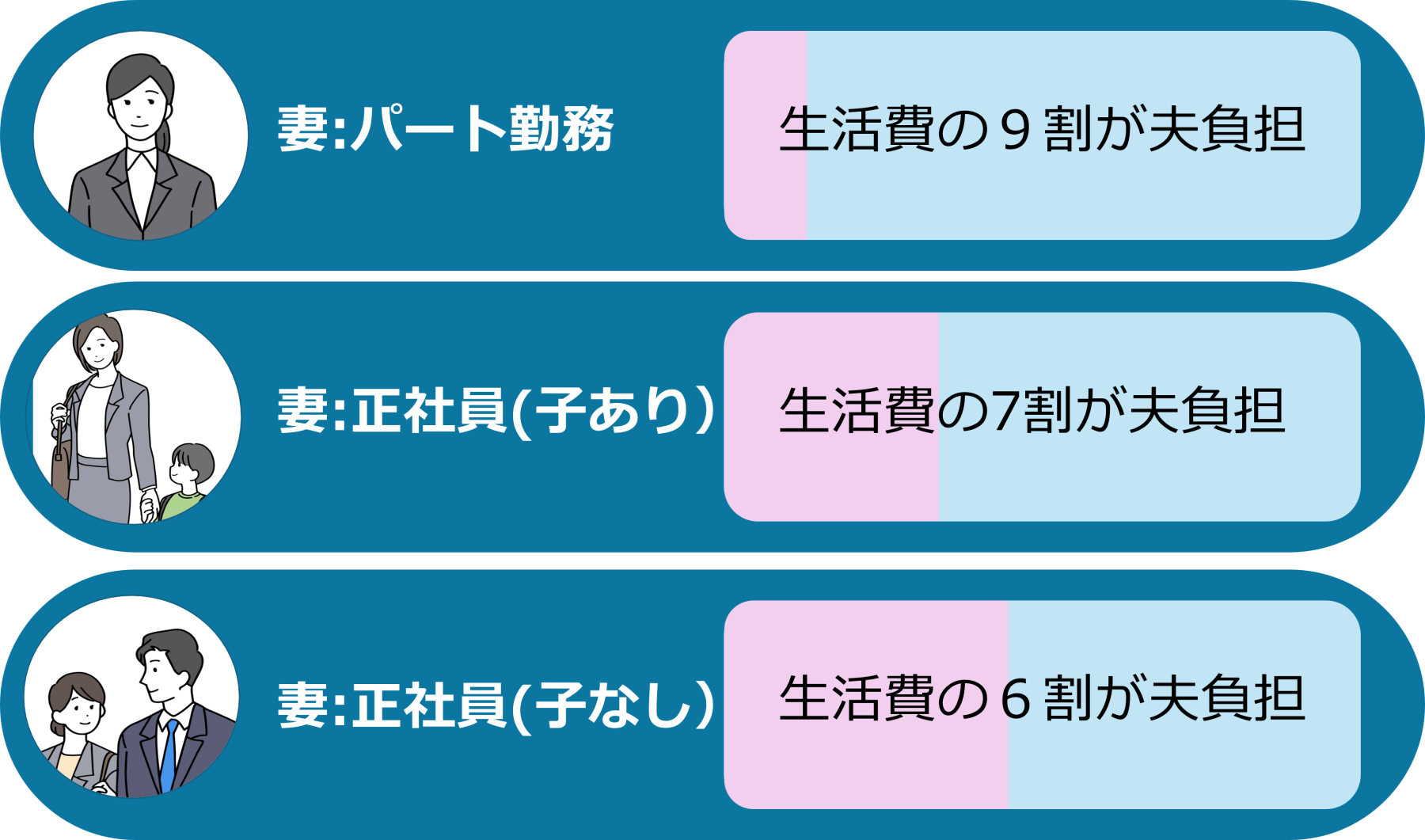

妻の雇用形態によって異なる負担割合

共働き夫婦の場合、妻の雇用形態によって負担割合が異なります。

妻がパート勤務の場合は夫婦の所得の差が大きいため、生活費の大半を夫が負担しています。

妻が正社員としての勤務であれば、子どもがいない夫婦の生活費はおおよそ折半に近く、自分の所得は自分のものという認識が強い傾向があります。子どもがいる夫婦では共通の所得という認識に変わり、夫の生活費負担の比率が増える分、妻は貯蓄を担うことが多いようです。

※注 「家族共通の生活費」の定義は各家庭により異なります。

夫婦の生活費を分担する5つの方法

では、夫婦の生活費についてどのように分担するか考えてみましょう。

考え方には次のような方法があります。

項目別で負担する

家賃・貯金・娯楽費・食費など、項目別に分ける方法です。家賃や光熱費などの固定費を夫、食費や娯楽費などの変動費を妻、のように分担します。 変動費の担当は、節約やレジャーの予定を考えるのが得意な方が担当すると不満がたまりにくいでしょう。

収入に合わせて負担する

家族共通の生活費を、それぞれの所得に合わせて同じ割合を負担する方法です。

例えば、「個々の年収÷世帯年収」として計算する方法があります。

例:夫500万円、妻300万円 生活費20万円/月の場合

夫の割合 500÷(500+300)=0.625 →60%

妻の割合 300÷(500+300)=0.375 →40%

夫の費用負担:12万円

妻の費用負担:8万円

共通口座でまとめて管理する

夫婦の収入を共通口座にまとめ、そこからすべての支出を管理する方法です。

すべての収支をお互いが把握できるため、家計の管理がしやすいというメリットがあります。

全てを折半して出し合う

生活費を完全折半し、同額を出し合う方法です。夫婦の所得の差が比較的少ない夫婦に見られる傾向と言えるでしょう。家族共通の生活費専用のクレジットカードを作成し、毎月「(固定費+引き落とし総額)÷2」の金額を共通口座へ入金して管理する方法などがあります。

番外編:一方が生活費を全額負担する

家族共通の生活費を、片方が全額負担する方法です。片方の所得で生活費を担うことができるため、比較的夫婦の所得の差が多い夫婦、もしくは世帯年収が高い夫婦に見られます。

もう片方の所得は貯蓄に回すなど、家族の備えにすることで平等感が生まれるでしょう。

生活費折半に不満を感じる3つの原因

一度決めた生活費の負担割合ですが、生活の中でモヤモヤと不満に感じてくることも。次のようなことが原因かもしれません。

負担割合のバランスがとれていない

家計と家事を分担しているはずなのに、「私の方が大変」と感じる人も多いのではないでしょうか。

たとえば、生活費の負担が夫6割・妻4割なら家事の負担は反対の比率にし、バランスを取る考え方もあります

家事については次のように数値化してみてはいかがでしょうか。

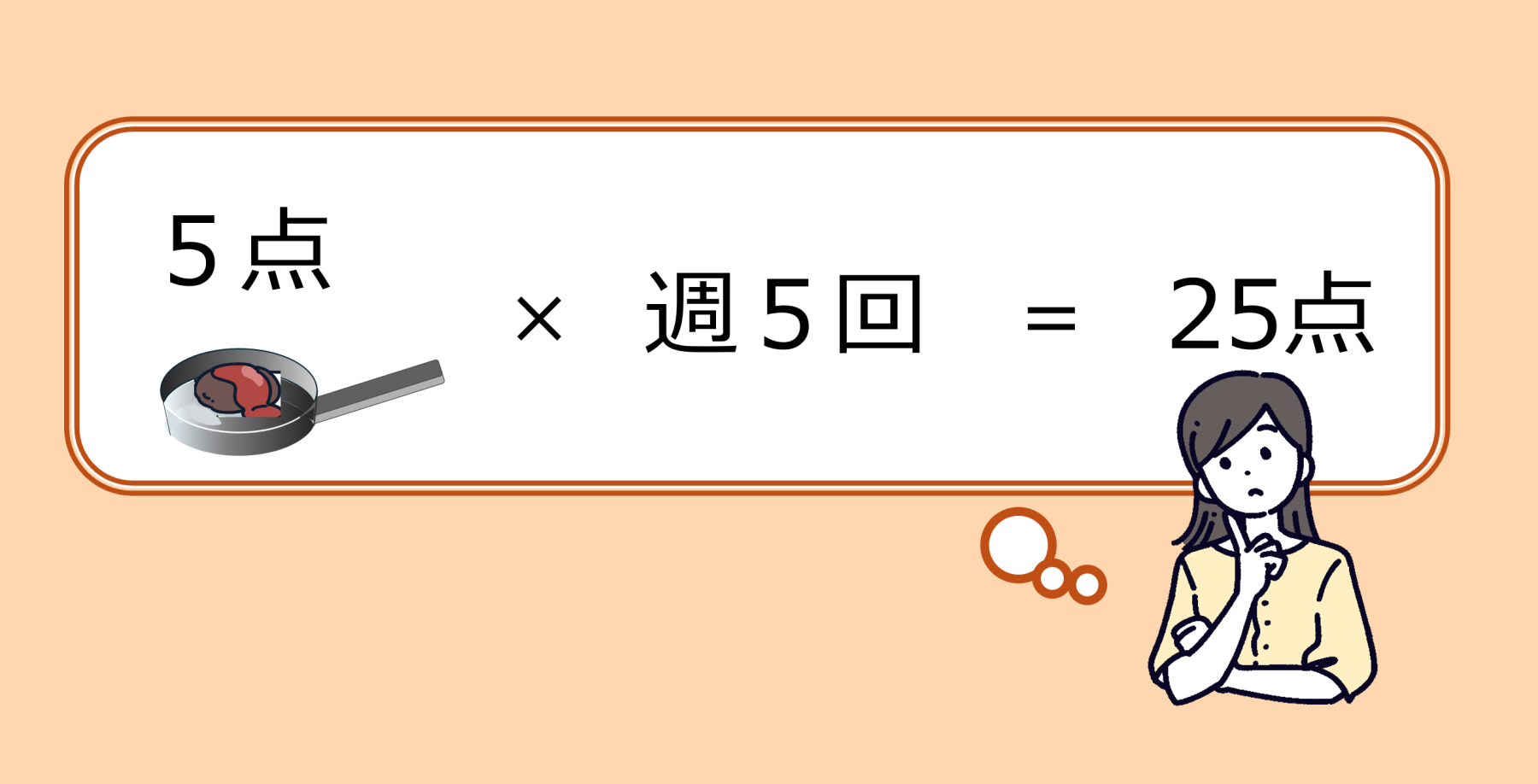

① 家事ごとに負担度を点数化する

夕食作り=5点、風呂掃除=2点、ゴミ出し=1点など

② 各家事の頻度で点数をかける

夕食作り(週5回)→5点×5回=25点

③ 合計点数を出して、担当者ごとに分ける

夫が30点、妻が70点なら「家事負担は3:7」と可視化する

数値化することで、負担割合を見直す際に納得感のある話し合いができます。

固定費以外の負担が大きい

共通の生活費の認識は、個々の家庭によって異なります。例えば「飲み会代」や「理美容代」を共通の生活費として捉えるかは異なってくるのではないでしょうか。片方の利用頻度が多かったり、金額が高額であったりすると、不満に思うケースもあるようです。

最初に決めた割合を見直していない

転職による所得の変化や、妊娠・出産や疾病による休職、勤務時間の変化によって最初に決めた当時と所得割合が変化していることもあるでしょう。最初に決めた費用負担をそのまま継続した場合、不満を感じることがあります。

家計の負担バランスを円満に決める5つのポイント

お金の分担で夫婦仲が悪くならないために、次のようなポイントに注意して話し合いましょう。

同じ家計を維持していくパートナーなので、思いやりを持った話し合いが大切です。

1か月にかかる生活費を明らかにする

まずは、毎月の生活費を明らかにしましょう。おおよそ3か月分の固定費や口座引き落としの明細があると判断しやすくなります。季節によって光熱費の変動や、イベントにかかる費用もあるため、そちらも可能な限り把握しておくと良いでしょう。

また、何を家族共通の生活費にするか、毎月の貯蓄はどうするかについても決めておきましょう。

お互いの所得を把握する

次に、お互いの所得を明らかにします。給与明細など、月次で把握できるものがあるとより確認しやすいでしょう。

賞与がある場合はその扱いについて検討しておくのも良いですね。

家事の負担も考慮して考える

生活費折半に不満を感じるポイントでもあるように、家事の負担割合も併せて考慮すべきポイントです。

どちらかに比重が偏りすぎないように、お互いが納得感のある割合を決めましょう。

ライフステージの変化にどう対応するかの認識を合わせる

20代の夫婦であれば、今後さまざまなライフステージの変化があるもの。

大きなライフイベントや、次に想定されるライフステージの変化によって、「その時にどうするか」の大まかな認識をすり合わせておくと安心です。

想定されるライフイベントやライフステージの変化

- 出産・育児での休職期間

- 教育費の備え

- 老後資金の備え

- 転職、転勤

- 住宅購入

定期的に見直しをする

ここまでのポイントを踏まえて、一度決めた負担割合であっても、定期的に見直すことをおすすめします。

不満が生じた時に見直すことにしてしまうと、なかなか見直しの機会を言い出しにくいもの。

「〇年に1度」や「ライフステージが変化したタイミング」など、見直す機会を夫婦共通の認識としておくと良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。これから初めて費用負担について話し合う場合は、今回の記事にあることを参考にしてみてください。お金の話し合いはしづらいイメージがありますが、ともに生活をしていくうえで必要なことです。お互いが無理のない費用負担を決定し、日頃の感謝の気持ちを再確認する機会になると良いですね。

あなたの悩みを少しでも解決する力になれたら幸いです。